著者:大久保栄次 販売ネットワーク:Amazon.com / Amazon.co.jp |

| 大久保栄次著 印刷書籍・電子書籍 エーゲ海ミノア文明・ミケーネ文明の遺産 遺跡と出土品詳細データ |

|

| ミノア文明 クノッソス宮殿遺跡 第2巻 | |

|

|

| ・サブタイトル: ミノア文明の遺跡&考古学博物館を旅する ・表記: 日本語 ・形式: ペーパーバック ・印刷: 光沢なし最上質紙 高鮮明度プレミアムインキ ・サイズ: B5版 454ページ 厚さ2.7cm ・販売: Amazonネットワーク/Amazon.co.jp |

|

| 内容概要: 本書はB5版・450ページ、ギリシア先史・ミノア文明Minoan civilizationの解説書です。 ミノア文明の最大センターであったクレタ島・「クノッソス宮殿遺跡Knossos Palace」を徹底的に詳細解説しています。 現在、「立入禁止区域」となっている宮殿の内部区画の未公開写真や遺構図面も含め、クノッソス宮殿遺跡の全ての区画遺構の詳細解説を行うと同時に、各区画で発掘された重要な出土品のほとんどを精密イラスト画、一部を写真で解説しています。 出土品では、ミノア文明最大級の出土品展示を誇るイラクリオン考古学博物館Heraklion Archaeological Museumを中心に、クレタ島のほかの博物館、およびギリシア本土・国立アテネ考古学博物館National Archaeological Museum of Athensなどで公開されている無数の展示品の中から、特徴ある重要な出土品をピックアップ、美術モチーフ・流行・系譜などを連動的に探究・比較することで、「ヨーロッパ最初の文明」とされるミノア文明を広範囲で立体的・具体的に分かりやすく解き明かします。 なお、内容ボリュームの都合上、「第1巻」と「第2巻」、二部構成となっています。 ミノア文明 クノッソス宮殿遺跡 第1巻 I ミノア文明&宮殿の概要 II 宮殿周辺〜西中庭〜南翼部 III 中央中庭〜王座の間コンプレックス IV 西翼部・聖域 V 西翼部・西貯蔵庫群&線文字B粘土板 VI 西翼部・フレスコ画《女神パリジェンヌ》 ミノア文明 クノッソス宮殿遺跡 第2巻 VII 東翼部・王の居室コンプレックス&両刃斧の聖所 VIII 東翼部・王妃の間コンプレックス IX 東翼部・フレスコ画《雄牛跳び》 X 北翼部〜東翼部・フレスコ画《青の婦人達》 XI クノッソス宮殿遺跡 周辺の先史遺跡 |

|

| Amazon 【PlayStation 5 純正品】 DualSense Wireless Controller ヴォルカニック レッド(CF1-ZCT1J07)(-17%) \9,999

|

|

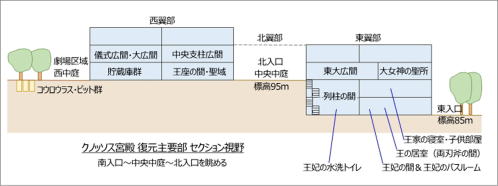

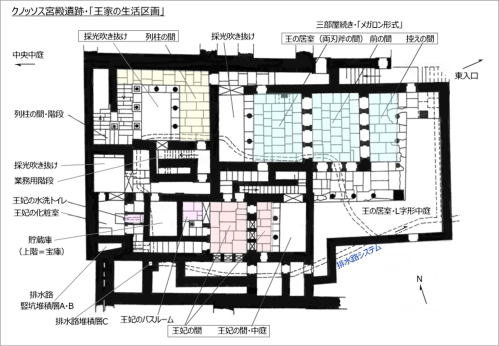

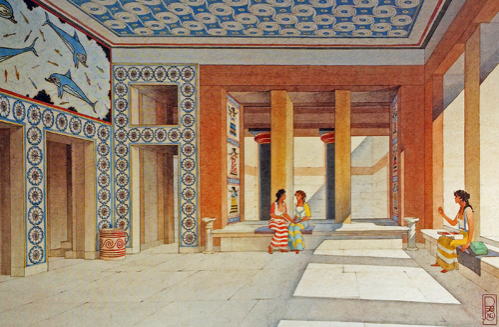

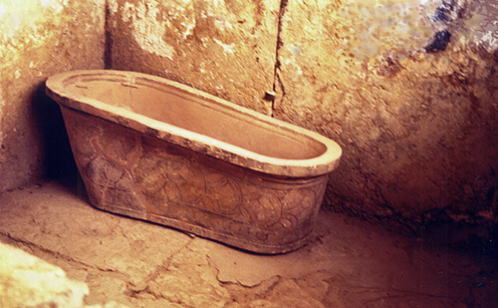

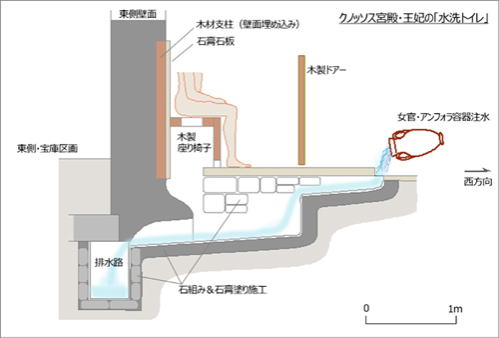

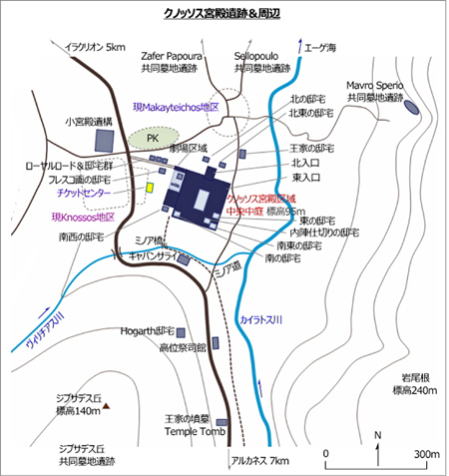

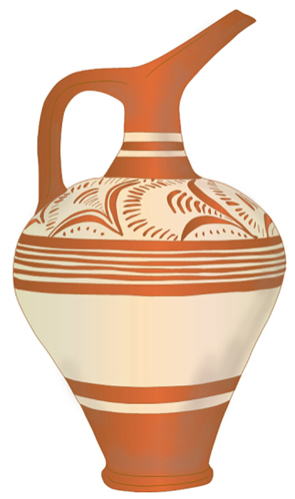

| サンプル・ページ:(抜粋) --------------- 中央中庭の東側は、東入口East Gateやカイラトス川Kairatosの河畔へ向かって地盤がガクーンと一段と低くなることから、東翼部・王家のプライベート生活区画の一階床面レベルは、中央中庭レベルより二階分に相当する低い位置となる。 言い換えるならば、中央中庭の地表面は、王家のプライベート生活区画の北側区画の三階にあった東大広間East Great Hallの床面レベルにほぼ同等している。  クノッソス宮殿遺跡・アウトラインセクション視野 南方〜西中庭〜西翼部〜中央中庭〜東翼部 王家の生活区画=中央中庭〜二階分低レベル クレタ島・中央北部 作図:大久保栄次 f王家のプライベート生活区画・アウトラインプラン(一階レベル) 王家の生活区画の「一階レベル」を限定してピックアップする時、東翼部は石板の舗装床面の大小の部屋が連なり、階段と通路や連絡ドアー口、採光吹き抜けの空間、さらに排水路システムなど、非常に複雑な構造でありながらも、この区画は効果的で利便性の良い配置と構成を成していることが分かる。 これがすでに3,650年前に設計され、現実にミノア王の住む大宮殿として建てられていたのである。驚くべきは東翼部だけでなく、このような正確に施工された部屋や大広間などが、クノッソス宮殿区域全体で1,000室以上も存在したことであり、繁栄した先史文明のレベルとパワーに圧倒される。  遺跡:クノッソス宮殿遺跡・東翼部・王家の生活区画 ・一階レベル・プラン図 ・左上=列柱の間Pillar Hall(回り階段・採光吹抜け部) ・右上=王の居室コンプレックスKing’s Room Complex(両刃斧の間・前の間・控えの間・採光吹抜け部) ・左下=王妃の間コンプレックスQueen’s Room Complex(王妃の間・中庭・バスルーム・水洗トイレ) 現地:クレタ島・中央北部 作図:大久保栄次 「三部屋続き」の構成・王の居室コンプレックス 「両刃斧の間」と呼ばれるミノア王の居室 王家のプライベート生活区画の一階部分のプラン図、右上半分が王の居室コンプレックスKing’s Room Complexである。区画の西側から王の居室である両刃斧の間Double Ax Room、中間が前の間Ante-Chamber/Room、そして最も東側が控えの間Porticoとなり、先史時代から始まった特徴的な建築様式・「三部屋続きThree-room Connecting」の構成と配置となっていた。  遺跡:クノッソス宮殿遺跡・東翼部・両刃斧の間Double Axe Room ・壁面&渦巻き線フレスコ画=発掘時の状態(現在 立入禁止区域) ・木製王座=複製品 年代:MMIIIA期〜LMIIIA1期・紀元前1625年〜前1375年 現地:クレタ島・中央北部 撮影:1982年 王の居室コンプレックスで最も重要な部屋、研究者から「両刃斧の間Double Axe Room」と呼ばれ、比較的落ち着いたフレスコ画で装飾され、石膏石板で床面舗装された部屋が、事実上のミノア王の居室King’s Living Roomであった。 両刃斧の間は隣の部屋との壁面はなく、太い角柱だけで区分された「三部屋続き」の配置であり、光と空気の流通を最大限に考慮した、地中海クレタ島の自然環境に適した快適な造りである。 王の居室コンプレックスでは、すべての部屋の床面は明るい色彩の石膏石で舗装され、両刃斧の間がそうであるように、壁面は白色の石膏プラスター表装&フレスコ画で美しく仕上げられていた。西翼部の「三点セット」の一つ、「政治・行政」の中核スポットである石製王座が置かれた王座の間(王の公的執務室Throne Room)の厳格な雰囲気とは異なり、東翼部の両刃斧の間(王の居室)は、静かに過ごせる安らぎと開放感の世界、という感じを受ける。 ほとんど間違いなく、この両刃斧の間を含める王の居室コンプレックスでは、公的な政務を離れたミノア王が食事を取り、家族と雑談で寛ぎながら、あるいは時には昼寝をした後、美しき王妃と二人だけの熱い愛の時を過ごしたのであろう。  遺跡:クノッソス宮殿遺跡・西翼部・王座の間Throne Room(現在 立入禁止区域) ・火炎跡の石膏石製王座&石膏石製ベンチ&石膏石床面=ミノア文明の遺構 ・王座=地中海域で「最古の王座」 ・王座の間の北〜西〜南側に設置された石製ベンチに座れる人数=16人分 ・王座を挟む北側ベンチ=宮殿最高位の官僚達が座る ・王座の両脇 グリフィン鎮座のフレスコ画の壁面=サー・アーサー・エヴァンズとスイス人考古学美術家エミール・ジリエロンにより1913年&1930年にコンクリート復元 ・王座の前=ミノア文明の大型石製水盤はない 年代:MMIII期〜LMIIIA1期・紀元前1625年〜前1375年 現地:クレタ島・中央北部 撮影:1982年 ミノア時代 王妃の間はどんな雰囲気であったのか? 東翼部・王妃の間の壁面を飾る鮮やかに描かれたイルカや紋様などの絵柄は、残念ながら、ミノア時代の本物のフレスコ画ではない。実は発掘時に王妃の間コンプレックスで残っていたのは、宮殿区域のほかの遺構と同様に、床面レベルから高さ0.5m〜1.5mの支柱の下部、床面とわずかな崩壊壁面だけであった。 故にイルカの個体数や向きと位置、壁面の高さやスペース、天井、小魚の群れなどは、120年前の発掘ミッションの後、発掘者エヴァンズとミッションの協力者であった、オランダ系イギリス人の考古学・建築美術家Piet Christiaan de Jong(1887年〜1967年)による復元・複製である。また、Jongは王妃の間の想像画をイラクリオン考古学博物館HAMに残している。 王妃の間の天井を飾っていた渦巻き線紋様のフレスコ画では、ほとんど同じ絵柄パターンの浮彫フレスコ画が北翼部・神殿区画Shrineから見つかっている。 エヴァンズの発掘レポート(1930年)では、渦巻き線紋様のフレスコ画の復元絵柄では、精緻な立体フレスコ画であった。中心部に小さなロゼッタのある無数の浮き彫り(レリーフ)された白色の渦巻き線紋様が四方へ連鎖して広がり、その隙間には中サイズのロゼッタ紋様、さらに間隔約75cm毎に四花弁の縁取りの中に大きな浮き彫りロゼッタ紋様が配置されていた。  クノッソス宮殿遺跡・東翼部・王妃の間(想像画) 描画情報:イラクリオン考古学博物館HAM 描画作者:Piet Christiaan de Jong 王妃の間 付属の部屋/ベランダ形式部屋&小さな中庭 かつて1980年代には、クノッソス宮殿遺跡のほとんどの区画がツーリストの「立入自由」であり、当然の事、王妃の間Queen’s Roomへの立ち入りも許されていた。 当時、王妃の間の北側にニつ在るドアー口の、上階へ上がる階段の右ドアー口は金網で閉鎖されていたが、左側ドアー口から照明もない真っ暗な「直角曲がり」の狭い通路を抜け、王の居室コンプレックスの最も西側の両刃斧の間Double Axe Room(王の居室)へ移動することができた。  遺跡:クノッソス宮殿遺跡・東翼部・王妃の間コンプレックス (現在 立入禁止区域) ・王妃の間〜ベランダ形式部屋〜明るい中庭を見る 年代:MMIIIA期〜LMIIIA1期・紀元前1625年〜前1375年 現地:クレタ島・中央北部 撮影:1982年 王妃の間の東側にはベランダ形式の部屋Room of Veranda typeがあり、二本円柱を隔てたその東側の小さな中庭Courtyardへ出ることができる。明るい中庭の南東隅には、東翼部の排水路システムへ連結された排水口が残されている。かつてミノア時代では小さな中庭には、日陰をつくる葉を延ばしたソテツやキレイな草花などが植えられていたであろう。 残念なことに現在では王妃の間コンプレックスもツーリストの立入禁止区域に指定されてしまい、元々は採光吹抜け中庭であった、王妃の間の南側の窓外に設置されたロープ規制の見学コースから、複製の《イルカのフレスコ画》で装飾された室内を外から覗き見ることは可能だが、王妃の間の内部への立ち入りは許されていない。 また、エヴァンズの想定では、王妃の間の東側に立つ角柱間(上述写真)には両刃斧(支持棒)を立てる、小型の石製角錐台 三基が置かれていた可能性がある、とされている。 参考・関連:クレタ島の真夏・まどろみの午後の居眠り かつて1980年代、見学ツーリストの「立入自由」の時代、乾燥した真夏のまどろみの午後、上述のJongの描画で二人のミノア女性(王妃と女官か?)が座っている、王妃の間の角柱の立つ高さの低い仕切り壁に座って、著者を含め居眠りをする幾らかのツーリストが居た。 毎日が快晴、乾燥して湿度がまったくないクレタ島の真夏、外部は直射の陽光でヒリヒリと暑いが、建物の内部や木陰では日本の秋の季節のような、汗をかかない清々しい時間を過ごせた。 遠いミノアの時代、暑い夏の時期、この部屋で王妃や王女、さらに女官達も居眠りを伴った午後の静かな休息時間を過ごしたのかもしれない、と想像した。そう夢想すると、乾燥で汗をかかない真夏のクノッソス宮殿遺跡の気だるい午後、3,500年以上前のミノア王妃や王女と同じ居眠りを「同じ場所」でできるという、ツーリストにとり、それは束の間だが普通では経験できない「胸躍る時間」でもあった、と今でも追懐する。 「世界最古のお風呂」・ミノア王妃のバスルーム 王妃の間コンプレックスでは、王妃の間の西側には直結されたミノア王妃のバスルームMinoan Queen's Bathroomがあるが、残念ながら、現在、王妃のバスルームの立入見学は許されていない。 王妃のバスルームはそれほど広くなく、内部には小さな鉢植えなどが置かれたであろう、高さ1mの仕切り壁と細い円柱一本がある。このため王妃のバスタブQueen’s Bathtubが置かれた実用のお風呂スペースは、正確には南北2.4m・東西2.3m、和風サイズ換算では約3畳半の広さである。 ちまたで「ミノア王妃のお風呂」と憧憬の話題になっている割には、バスルームは極端な豪華さは一切なく、実際にその場に立ってみると、単にバスタブを使って湯水で身体を洗うという「実用優先」であったように感じる。  出土遺跡:クノッソス宮殿遺跡・東翼部・ミノア王妃のバスルーム (現在 立入禁止区域) ・「世界最古のお風呂The Oldest Bathtub in the World」=実用のバスタブ 年代:MMIIIA期〜LMIIIA1期・紀元前1625年〜前1375年 展示:宮殿遺構 現地:クレタ島・中央北部 撮影:1982年 発掘者エヴァンズは王妃のバスルームの壁面の高い位置に直線と渦巻き線紋様を復元・複製しているが、バスルーム内部の石膏プラスターの塗壁や石膏石の床面は、紀元前1375年頃、クノッソス宮殿が大火災で最終崩壊した「最後の状態」を今に伝えている。 125年前、エヴァンズによる発掘ミッションの後、時間経過とクレタ島の乾燥した外気に触れていることから、初めて訪ねた1982年の時点では、「世界最古のお風呂The Oldest Bathtub in the World」とされるミノア王妃のバスタブにクラック割れが確認でき、石膏プラスターの塗壁表装の剥離も目立ち、変色と劣化もかなり進行していた。 シンプルな造りの「世界最古のお風呂」のバスタブ 多くの人が関心を持っている「世界最古のお風呂&バスタブ」であるミノア王妃のバスタブは、高温度で焼成された素焼き粘土・テラコッタ製品、頭を置く場が少し縁高の形容である。 バスタブの長さは約155cm、現在では色彩劣化でほとんど判別が難しいが、かつてタブの外周側面は、円形とツタの葉かパピルスの花、あるいは揺らぐヨシのような植物の葉を連鎖モチーフにしたクール・デザインで装飾されていた。 王妃のバスタブは予想よりシンプルで地味な形容だが、3,500年以上前のミノア時代、誇張ではなく「世界最古の王家の入浴文化」が、東翼部のほぼ正方形の小さな部屋から現実に発祥した意味を考えると、このバスルーム&タブは非常に意味ある立派な施設であった、と言えるだろう。 日本ではまだ最初の王国・「邪馬台国」の誕生もない、毛皮の腰巻姿で弓矢を放しイノシシを追っていた縄文時代に相当する3,500年以上も前の時代、クレタ島ではすでにハーブ入りの湯水を使った「王家の入浴文化」が定着していたのである。 王妃の「水洗トイレ」&排水路システム ミノア王妃の化粧室には、今から3,650年前、中期ミノア文明MMIIIA期、紀元前17世紀後半に早くも水洗トイレFlushing Toiletが設備されていた。トイレ区画は王妃の化粧室内・東側に設けた狭い仕切り空間のような場所である。  遺跡:クノッソス宮殿遺跡・東翼部・王妃の化粧室 (現在 立入禁止区域) 状態:「水洗トイレFlushing Toilet」 ・右壁面・細縦溝=木製椅子の設置跡 ・奥の方形凹部=トイレ〜排水路システムへ合流 年代:MMIIIA期〜LMIIIA1期・紀元前1625年〜前1375年 現地:クレタ島・中央北部 撮影:1982年 トイレ区画はその両脇を石膏石の厚板ボードで囲い、空間の奥部に方形の深凹溝(トイレ部分)を備えたシンプルな構造である。トイレ部分である深凹溝からの汚水は、地中に敷設された東翼部の排水路システムDrainage Canal Systemに合流する、非常にレベルの高い環境設計であった。  遺跡:クノッソス宮殿遺跡・東翼部・王妃の化粧室・「水洗トイレ」の見取図 参考情報:サー・アーサー・エヴァンズ発掘レポート The PALACE of MINOS at KNOSSOS v. I (1921) 現地:クレタ島・中央北部 作図&色彩:大久保栄次 ミノア王妃の「水洗トイレ」の仕様 ミノア王妃の水洗トイレの仕組みのイメージ描画は、発掘者エヴァンズの発掘レポート(1921年)、そして母校オックスフォード大学に残した発掘情報・「排水系統図Architectural Plans D-11b」を参考にして、著者がトイレの正面部(東壁面)や地中の深さ、そして施工方法など、発掘データにほぼ忠実な位置関係をイメージ化&作図したものである。 王妃のトイレ区画は横幅約1.1m、奥行き約1.3mのスペースである。左右の石膏石ボードの下部に刻んだ縦溝があり、これを利用して奥部の深凹溝(トイレ部分)を覆うように、横幅1.1m、奥行き約55cm、高さ約53cmのベンチ風の木製の座り椅子が固定されていた、とエヴァンズの発掘レポートでは推測されている。 当然、座り部分の横板には相応しいサイズの「穴」が加工され、厳密な設置位置は不明だが、間違いなくそれ程高くない木製ドアーが取り付けられ、王妃のプライバシーを確保していた、と考えられる。 両刃斧の聖所・「北区画」 ミノア王家の神殿区画であった両刃斧の聖所の北区画は、決して広い敷地を占めている訳ではなく、石板で舗装された狭い通路を含め、比較的小さな部屋の集合体と言える。 エヴァンズの発掘では、北区画から三か所の狭い部屋と空間、東西に走る二本の狭く短い通路(北通路&南通路)、そして神殿区画の西側となるが、中央中庭への上り通路に平行して区画の内部に配置された短い南北通路が確認された。短い南北通路の東側、エヴァンズがピトス容器の倉庫Magazine of Spouted Pithoiと呼んだ部屋からは、大小五器の注ぎ口付きのピトス容器が出土している。 東側の舗装部屋からアクセスできる北区画の二本ある非常に狭く短い東西通路(南側)を入り、ピトス容器の倉庫の北側へ進むと横幅50cm・奥行き2.5mほどの狭い空間がある。 エヴァンズの発掘レポートでは、この狭い空所には広い口縁部の水入れ容器を初め、キャンドルスタンドや小型容器など、15器ほどの陶器が積み重なるように置かれていたとされる。キャンドルスタンドは浅めの皿の中心部にエッグスタンド的な円筒型ローソク受けを乗せたシンプルな形容である。  出土遺跡:クノッソス宮殿遺跡・南東翼部・両刃斧の聖所Shrine of Double Axe 表現:植物性デザイン様式の《ユリの容器Lily Vase》、暗色系地・白色のユリの花の絵柄 年代:MMIIIB期〜LMIA期・紀元前1550年頃 展示:HAM・登録番号2619/高さ265mm 現地:クレタ島・中央北部 描画:大久保栄次 特に出土した10器を数える同じ形容の水入れ容器は、丁度巨大なタンブラー(コップ)か、単純な花瓶のような寸胴の形容、高さ20cm〜30cm、底部にかけてわずかに円錐形だが、ハンドルを除き全体では円筒型の地味な形容である。容器の元々の着色は黒色か暗いグレー地、絵柄に咲き誇る白いユリが描かれていたことから、《ユリの容器Lily Vase》と呼ばれている。 ユリの絵柄の容器が多く出土したことから、エヴァンズはこの狭い空間をユリの容器の置き場Magazine of Lily Vasesと名称した。容器の製作は「新宮殿時代」の前半、中期ミノア文明MMIIIB期〜後期ミノア文明LMIA期・紀元前1550年頃とされる。 肩部の丸みがないタンブラーのような比較的単調な形容、胴部の広いスペースを活かして、絵柄は黒色または暗色系の地に白色のユリだけ、使うのは二色という最低限の色彩で装飾された、「北区画」から出土したこの水入れ容器《ユリの容器》は、ほかに出土例がほとんどない。故にこのタイプの容器はミノア陶器のデザイン技法ではやや斬新的な、当時としては「新しいタイプ」であったのかもしれない。 小宮殿遺構からの出土品 聖なる 《雄牛頭型リュトン杯》 クノッソス宮殿遺跡・中央中庭〜北西350m、研究者から小宮殿Small Palaceと呼ばれている大規模遺構から、蛇紋岩、または滑石・ステアタイト製の《雄牛頭型リュトン杯Bull-head Rhyton》が見つかっている。 そのほかでは、東部・北海岸のエーゲ海の小島・モクロス遺跡Mochlos・共同墓地、グルーニア遺跡Gourniaやパライカストロ遺跡Palaikastroなど町遺跡からは、かなりの点数のテラコッタ製の《雄牛頭型リュトン杯》も出土している。  出土遺跡:クノッソス宮殿・小宮殿遺構Small Palace 表現:蛇紋岩(orステアタイト)製の雄牛頭型リュトン杯Bull-head Rhyton 年代:LMIB期・紀元前1500年〜前1450年 展示:HAM・登録番号1368/(角除く)高さ206mm 現地:クレタ島・中央北部 撮影:1982年 GPS:35°17'57.50''N 25°09'36''E/標高115m  クノッソス宮殿遺跡&周辺 現地:クレタ島・中央北部 作図:大久保栄次 「王家の墳墓」からの出土品 金製リング 《Gold Ring of King Minos》 クノッソス宮殿遺跡〜南方630m、「王家の墳墓」(発掘前の地表面)からの最も有名な出土品の一つ、ミノア文明の非常に祭祀的なシーンを刻んだ金製シグネットリングがある。 この金製リングは、考古学者が発見したものではなく、1928年、地元の10歳の少年Michalis Papadkisが、後にエヴァンズにより存在が確認される「王家の墳墓」のわずか10mほど南方のオリーブ耕作地の「地表面」で見つけたとされている。 通常ではこのような非常に高貴な宝飾品が、オリーブ耕作地の地表面に存在するはずがなく、歴史の中で盗掘者が「王家の墳墓」から抱えられないほどの大量の金銀財宝を掘り出し、慌てて撤収する時に地表面に偶然に落としたのかもしれない。 ただ、当時のクレタ島の文化遺産に対するやや低い関心と、途轍もない利益獲得を夢想した地元の宗教指導者や役人も絡む特有の社会環境などが背景にあり、「本物・偽物・所有権・価格$35万・・・」の騒動の後、70年間ほど金製リングは「行方不明」となっていた。 その後、ギリシア政府が金製リングを取得、彫刻モチーフや発見当時に印面にできた「傷跡」の合致などから、研究者によってミノア文明の「本物」と確定された結果、2002年7月、政府・文化大臣も列席した大々的な式典を経て以降、イラクリオン考古学博物館HAMの「至宝」の一つとして展示公開されている。  出土遺跡:クノッソス地区・「王家の墳墓Temple Tomb」 (現在 立入禁止区域) 表現:金製シグネットリング、《ミノス王の金製リングGold Ring of King Minos》 エピファニー表現=女神・祭祀王・聖所・雄牛角U型 年代:MMIII期〜LMIB期・紀元前1600年〜前1450年 展示:HAM/重さ約30g 現地:クレタ島・中央北部/クノッソス宮殿遺跡〜南方630m 描画:大久保栄次 GPS:35°17'32.50''N 25°09'51.50''E/標高105m 金製シグネットリングは、エヴァンズをして《ミノス王の金製リングGold Ring of King Minos》と呼ばれるようになった。楕円形(オーバル形状)の印面には、「四つの聖なるシーン」が互いに関連付けられる感じで技巧表現されている。 左右に三分割聖所(神殿)があり、左聖所の枝葉を延ばした聖なる樹木に右手を置き振り向くような姿勢の大きな女神が、右聖所には聖なる雄牛角U型オブジェが飾られ、しゃがみ姿勢のやはり大きな女神が居る。 印面の中央には聖なる樹木が茂る山頂聖所が建ち、その左斜面に二羽のハト(or 水鳥)が佇んでいる。聖なる枝葉に右手を置いた若い「祭祀王」、あるいは「王子」など尊貴な人物、または活発な「ミノア青年」が今まさに、左手に携えたリュトン杯を山頂聖所に奉納しようとしている。 祭祀王(or王子or青年)の下方は小波の立つ海が広がり、雄牛角U型オブジェを積んだタツノオトシゴの上半身を形容したような舳先の舟を女神(or上位階級の女性)が漕いでいる。一方、右上方には小さな刻みだが、天から別な女神が「四つの聖なるシーン」、聖木の聖所と女神、U型オブジェの聖所と女神、山頂聖所と祭祀王、海と小舟の女神を見守っている。 極めて微細で精緻加工が特徴の、この金製シグネットリングのモチーフは、間違いなく「神出(かみいずる)エピファニー表現」であり、極めて尊貴な人物と女神、聖なる樹木の山頂聖所と三分割聖所、聖なる雄牛角U型オブジェや特徴ある高貴な舟など、非常に高尚にして厳粛な宗教的な情景を印面に隙間なく刻んでいる。 過去に発見されているミノア文明の金製シグネットリングではあり得ないほどの濃密な聖なるシーン、表現内容からして王家に深く関わると連想でき、ミノア文明の宝飾品を代表するに相応しい最高傑作の金製リングと言える。 最高位の「エピファニー表現」と右聖所と小舟の女神の履く厚ぼったい感じのミノア風スカート姿からの判断では、この金製シグネットリングの製作は、ミノア文明が最も繁栄した「花ほとばしる新宮殿時代」の前半、中期ミノア文明MMIII期〜後期ミノア文明LMIB期・紀元前1600年〜紀元前1450年と断定できる。 クノッソス宮殿遺跡外・王家の邸宅Royal Villa からの出土品 準宮殿様式・水差し クノッソス宮殿遺跡・東入口の周囲林の北東の方向、農道の右下(東側)に残るクノッソス宮殿の尊貴な王族や祭司などが居住した、王家の邸宅Royal Villaの遺構からは、準宮殿様式の美しい器形の水差しが見つかっている。 特徴的な長い頸部と注ぎ口、楕円形状のハンドル、肩部の絵柄には抽象化されたパピルスの花、腹部に横帯線無地のスペースを活かしたデザイン、後期ミノア文明LMIIIA期・紀元前1400年〜前1300年の作品である。  出土遺跡:クノッソス宮殿遺跡・王家の邸宅Royal Villa 表現:準宮殿様式・美形の水差し・抽象化のパピルスの絵柄 年代:LMIIIA期・紀元前1400年〜前1300年 展示:HAM 現地:クレタ島・中央北部 描画:大久保栄次 GPS:35°17'57''N 25°09'52''E/標高80m --------------- |

|

|

|