![]()

| ホームページ ⇒ イエメン ⇒ イエメンの人々 |

![]()

|

● 大型の装飾ナイフ イエメンでは、青年になると多くの男達は、太い装飾ベルトを巻き、「J字形」の鞘(さや)に装飾ナイフ・「ジャンビア Janbiya Knif」を差す(下写真)。 この大型ナイフは成人男性のある種の装飾品である。イエメンの男達は誇り高く、民族、愛国心がたいへんと強く、子供を含め中近東諸国で最も誠実な民族と言われている。おそらくは長い歴史と伝統、そして厳しい風土とイスラム教が彼らの精神文化の形成に深く影響を及ぼしているのであろう。  また、この国では地方の町に限らず、首都サナアのスーク(市場) また、この国では地方の町に限らず、首都サナアのスーク(市場)や大通りなどでも、多くの男達は実弾が装填されたライフル銃や自 動小銃を手にするのが日常である。 更に山岳高地の村などでは、時折、銃の「試し射ち」をする何人も の男達を私は見ている。 この国は南北に別れ、アメリアと旧ソヴィエト連邦(ロシア)の各々 東西陣営から援助を受けながら、長いこと和平のない激しい内乱 を続けていたが、1990年になり南北の国家統一が図られた。 しかし、伝統的とも言える国内の民族抗争はその後も長く尾を引 き、身近な生活の場での銃の存在や発砲音にしても、決して珍し い事ではなく、ましては「事件」でもなく、先進国から見た危険性と の共存が日常の有り触れた姿なのである。 経験論から言えることは、イエメンでは銃や装飾ナイフが現実に目 視できる割には、社会全体が逼迫したどうしようもない「危険な状 態」とは思えない。 新しい装飾ナイフ・「ジャンビア」を差す精悍でハンサムな青年 首都サナア旧市街/1998年・夏 |

![]()

|

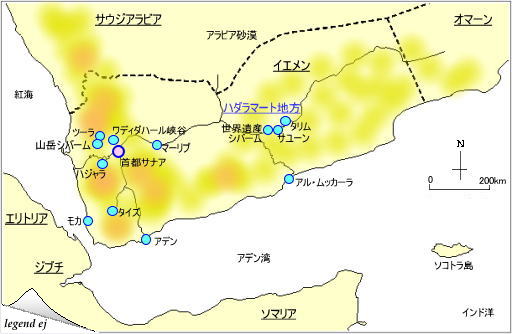

● 自動小銃とナイフは機内持ち込み荷物(Carry-on-Baggage)なのか? 首都サナアや地方の街中でのライフル銃の保持のみならず、私が搭乗した国内線フライトのチェックインでは、カウンター係官に対してカラシニコフAK-47型自動小銃と装飾ナイフ・「ジャンビア」の機内持ち込みか否かで、押し問答している砂漠からの男達を見たことがあった。 押し問答と雰囲気から想定できるカウンター係官と砂漠の男達の会話は; 「ジャンビアと銃は男の命だ。預ける訳にはいかねえ!」 「没収ではなく、サユーン(ハダラマート砂漠)に到着後、必ずお返ししますから。規則では機内持ち込みが出来ないのです」 「規則かどうか知らねえが、男の命は一時でも手放したことはねえ、これがハダラマートの男の流儀だ!」 「砂漠の男の誇りは理解できますから、ともかくナイフと銃だけは預け荷物にしてください」 「俺達ちゃ、ラクダに乗るにも男の命を放したことはねえ、どうしても預けるのか?」 「ラクダに乗る時はともなく、余所の国では飛行機に乗るには、ナイフと銃は持ち込み禁止になっていますので・・・」 大きく異なる互いの立場を主張し合い、15分後、ようやくにしてカラシニコフAK-47型小銃とナイフ・ジャンビアは預け荷物となったが、7.62mmの実弾30発が入った通称・「バナナ型」と呼ばれる弾倉マガジンは、機内への持ち込み荷物として携行が許されていた。 搭乗券にシート番号(A1.A2.A3...)が印字されてあるにもかかわらず、ターバンを巻いた砂漠の男達は、ローマ字を初め、通常彼らが使っているアラビア・インド数字とかなり形が異なる、日本で言うアラビア数字/「 1.2.3...」のヨーロッパ数字との互換が分からないと推測でき、機内ではシート番号などお構いなしで我先にと好きな席に固まって陣取る。 偶然に私の隣りに座った砂漠の男達は、尾てい骨にグイーングイーンと苦痛がくるラクダは上手に乗りこなせるが、近代的な「空を飛ぶ鳥」には慣れてないのか、シートベルトの扱いに悩んでいた。「俺の乗るラクダにゃ、こんなベルトなんぞ必要ないぞ・・・この金具はどうすりゃいいんだ・・・」、とでも言いたげにして・・・ 私が黙って彼らのシートベルトのバックルを「カチャ」とセットしてやると、「オー、オー、そうやるのか・・・」と、日焼け顔から納得と優しいお礼の微笑が返ってきた。 経験論となるが、1970年代初めのアルジェリアのサハラ砂漠でも、あるいはイランのカスピ海沿岸地方とか、アフガニスタンなどでの厳しい旅の実践を通して「教訓」として学んだことは、命のかかる厳しい大自然とともに生きてきた民族の人達は、元来、他人を気遣う心優しき人達であるという哲学である。 民族も、その基準単位たる個人も、単純に宗教や地域や生活風習の異なりなどで人の善悪を判断をするなら、正しい答えは絶対に得られない。どのような条件と状況においても、最後には人の中身は「誠実心」と相手に対する「信頼と情けと尊敬心」が有るか否かで決まる、と私は信じたい。 何とか落ち着いたターバン巻きの砂漠の男達は、興味深く眺めている私へ更なる優しき微笑を送りながらも、自動小銃から外された実弾入り弾倉を膝の上に置き、飛行中に「俺達の命」を大切に撫ぜ回して、決して手放すことはなかった。近くのシートに座ったドイツからの中年夫婦と私は、「これがイエメン流、だよね?」と目と目で先進国同士の静かな「合意サイン」を送り合った。 1970年代/アルジェリア・サハラ砂漠への厳しい旅 「銃とナイフの機内持ち込み」と聞けば、世界のいわゆる正義と常識では到底許されることではないが、これがイエメンの紛れもない日常の風景であり、常識の基準であり、誰も騒がず、大した驚きに値しない。遠い国からの旅慣れたツーリストは、こういう異常とも思える通常有り得ないハプニングにすんなりと溶け込み、黙って彼らの流儀に従うことこそが、正しい礼儀であり、尊敬と言えるであろう。 過酷なイエメン砂漠では、部外者となるリックを背負った異国からの個人ツーリストのみならず、添乗員が率いる20人のグループツアー・ツーリストであっても、教科書に載っているようなセキュリティとか、「危ない」ことには近付かないとか、とってもお上品な理想論を唱える前に、この現地の基本の掟(おきて)をしっかりと理解できなければ、他国の理解などできず、ましては厳しいイエメン砂漠への旅は続けられない。 この国イエメンでは、たとえ「聖戦ジハード」を信奉する自爆テロや地雷の爆発であろうと、ライフル銃の発砲であろうとも、10m先の身近で何が起こっても不思議ではなく、慌てる必要はない。ここは正真正銘3,000年の長い歴史を持つ国イエメン、中東で最も誠実で誇り高き「イスラムの男達」の国なのだから・・・ 飛行1時間の後、何もかも溶解してしまうような外気温60℃の灼熱地獄、目的地のイエメン砂漠・ワディ・ハダラマート峡谷の唯一のサユーン・ローカル空港に着陸した。預け荷物の「俺達の命」である使い慣れた自動小銃とジャンビア装飾ナイフを受け取った砂漠の男達の笑顔は、何事にも代えがたい幸福感に満ちていたのは述べるまでもないこと、これがイエメン砂漠の日常の当たり前の平和的光景なのだ・・・ イエメン砂漠シバーム〜タリム  イエメン簡易マップ/面積=日本の約1,5倍/作図=Web管理者legend ej |

![]()

|

● 麻薬カートは農産物である 植物麻薬カート Khat の生産と販売は、この国イエメンに限っては「政府公認」となっている。お茶の若葉に似たアカネ科カートの幾分苦い新芽だけを口に頬張り、連続的に噛むことでアルカロイドの一種カチノン Cathinone の弱い幻覚作用が得られる。 イエメン中央高原地方の農家にとっては、カート栽培は世界に知られた「モカ・タマリ・コーヒー」の栽培と共に、現金を確保するための重要な農業生産物の一つになっている。同時にカートの新芽はアルコール飲料が許可されてないイエメンの男達にとり、欠くことのできない毎日の大切な嗜好品でもある。 かつて3,000年の昔、「シバ王国」の女王は、香炉で火に触れると大麻樹脂と同じ幻覚作用が得られ、黄金と同じ価値のあった乳香を携え、古代イスラエル王国の第三代王サロモン(ソロモン)に謁見した。 現在では乳香の生産は、添加剤などの産業向けにオマーンでの栽培が成り立っているが、地球的な季候の変動か、事業の採算性からか良く分からないが、「シバ王国」のイエメンでは生産がほとんど行われなくなった。その代替として、この国ではカート生産が農家の現金収入の主役になっている村さえある。 あるデータによれば、カート栽培面積はイエメンの農耕地の10%前後とされているが、農家がカート栽培で得られる現金は、全収入の40%以上を担っているとも言われている。それだけカート栽培が効率の高い農産物であることを証明している。それは需要と供給のバランスという経済の基本原理の結果であり、工業生産の立地が望めないこの国イエメンの歴史的な宿命にも似た現実とも言える。 ● 麻薬カートの栽培/政府の補助金 植物学的な分類表によれば、カートの木はコーヒーやクチナシの木などと同種のアカネ科の植物である。比較的細長い葉をつけ、成木の背丈は2〜3mにもなり、その枝は上方へ延びる習性がある。 自然的な要因、特に雨量・乾燥・土壌などから、中東諸国の中でもイエメン周辺でしか生育が難しく、その多くは若干の霧雨と比較的気温の安定したイエメン西部の高原地方と山岳地帯で栽培されている。イエメンの乾燥した嶮しい山岳地方では、その厳しい自然条件から必然的に栽培できる農作物の種類制限が生まれる。その代わりと言えるか、偶然にも当地の気候と土壌に適したカート栽培が盛んになるのは当然の論理であろう。 カートは首都サナアの周辺とその西側一帯に広がる、標高2,000m〜2,500mの中央高原の村々が主要栽培地で、その作付面積は非常に広大である。首都から出発する長距離バスやオンボロタクシーに乗車中でも、石混じりの痩せた急斜面の棚田式の耕地に植えられた緑色のカートの列を何回も見た。 カート栽培は乾燥地の農作物の中でも多くの給水を必要とする作物で、耕作地近くには豊富な岩清水が在るか、無い場合には岩盤に深い井戸が掘られている。国際機関のデータでは、帯水層からディーゼルエンジン駆動のポンプで汲み上げられる多量の地下水はイエメンの地下水の30%とされる。これは人々の日々の生活に欠かせない飲料水の枯渇にも大きな影響を及ぼし始めている。 ただ、イエメン政府は限られた土地でも農業の継続と発展を勧め、カート栽培農家へ奨励の補助金まで支給している。故に植物性麻薬カートは、イエメン政府公認の重要な農作物となっている。これが歴史と言うか、この国の正統な文化なのである。 |

|

● 植物性麻薬カート/男達の最もポピュラーな嗜好品 農家の人達が街のスーク(露天市場)に座って、青物野菜と同様に、商品として地面に並べて直売するカートの新芽は、イエメンの男達の収入に比較すると決して安価な品物ではない。それでも街の青年も、老人も銀行の窓口スタッフも、バスやタクシーのドライバーに至っても、この国の男達はこのカートによる弱い幻覚作用の魅力から離れるのはそう簡単ではないようである。 イエメンの男達にとって人生のかなりの時間がカートの購入や価格交渉、そして噛む動作に費やされる。誰も彼もが一日はカートで始まり、カートで終わり、人生も「カート、カート・・・」と織られて行くのである。  サナア旧市街・スーク(露天市場)/カートを噛む青年 カートの露天販売&枝葉の直売/1998年・夏 丁度、日本で春先にスーパーマーケットに並ぶ「菜の花」の小束程度にまとめ、ゴム輪で綴じたカート新芽が購入単位である(右上写真=新芽束の路上販売)。購入したカートの柔らかな新芽は、空気に触れるとフレッシュさを失いしおれてしまうので、男達は常にポケットに持参している薄手のレジ袋にカートの新芽を入れて携帯する。通りで友人に会ったりすると、ポケットからレジ袋を取り出し、フレッシュなカートの新芽を相手へ差し出し、互いにカートを噛みながら日常の問題や世間話を弾ませる。 カートは男達のコミュニケーションの最高の小道具であり、橋渡しでもある。それなりの経済力と地位のある人達の家庭では、友人を招待して、話して食べて、カートを楽しむ「カート・パーティ」だって頻繁に開かれている。要するに幻覚作用は弱いが、正義の先進国から単純に見たならば、「麻薬パーティ」が公然と行われるのと同じである。しかもホスト役の主人も招待客も、皆楽しく明るい雰囲気で。地球上、多くの国と地域があり、世界の価値観はこうも異なるものなのだ。 実際に噛んだカートの味は、埼玉の田舎で育った私には経験があるが、日本のお茶の新芽を噛んだ時に感じる、ピリっとした青臭い苦さとまったく同じである。ただ、あくまでも植物の葉っぱ、出たばかりの新芽である。5〜6本のカートの新芽を噛むことで、個人差があるかも知れないが、ビールをコップ半分程度飲んだ時の「わずかな酔い」と同じ程度の気持ちの良さとなる。 ただし、日本酒やワインなどアルコール飲料とは異なり、カートを大量に噛んだとしても、酔いがより深まる訳ではなく、アルコールに強い人の場合では、その酔いをほとんど感じない位であろう。「わずかな酔い」を持続させるには、ある一定量のカートを常に口の中に溜めておく必要がある。 このためイエメンの男達の頬っぺたは、溜め込んだカートで常に異様に膨れている(左上写真)。イエメンの男達の頬っぺが出っ張っているのは、男達が甘党でアメ玉を口にしているのではなく、植物麻薬カートの「わずかな酔い」を継続的に楽しんでいるのである。 世界中、どの国でも、どんな奥地でも、風土と歴史に培われた何かしらの民間嗜好が存在する。それが自然からの恵であろうと、加工品であろうと、そしてたとえ他の国では法的な規制や厳しい禁止条例があったとしても、「あれは悪、これが善」とバイアス的なお上品な正義感で決め付ける対象ではないのだ。イスラム世界のイエメンでは、高級ホテルなどでの外国人ツーリスト向けを除き、原則としてイエメン国民のアルコール飲料は禁止されている。 この国の男達には、仕事優先の我が日本国のように、居酒屋で出来の悪い上司への批判や売り上げが伸びない自分の業務の愚痴をこぼすような無駄な時間はないのであある。栽培ができない東半分の乾燥した砂漠地方を除き、首都サナアを含む西半分の山岳地方では、カートの新芽を噛むことこそ、誇り高きイエメンの男達の人生の大切な仕来りであり、幸福な時間なのだから・・・ |

● 古代からある貴重な乳香 乳香とは、アラビア半島〜南アジアなどの乾燥地帯に自生するボスウェリア属の樹木の表皮にキズを付け、わずかに流れ出る涙滴下液が酸素に触れて丁度松脂(マツヤニ)と同じように淡い黄色〜乳白色の固定物となった物。 古代エジプト文明の時代から、乳香は「聖なる香(こう)」と呼ばれ、この固形物を火であぶり、その香りを嗅ぐことで麻薬的な陶酔感が得られた。古来より乳香は黄金に相当する貴重な価値があり、中東の主な乳香産地の繁栄の源泉でもあった。 現在、乳香は中東ではオマーンなど一部を除き、ほとんど生産されていない。ただボスウェリア属の樹木から採取・抽出される幾らかの成分は、健康サプリメントとして広く市販されている。また私がイエメンを訪ねた1988年、首都サナアのスーク(露天市場)で乳香がわずかに販売されていたのを確認している。これが純粋なイエメン産かどうかは定かではないが、かなり高い価格であった。 古代エジプトや中東地域など、歴史的にも乳香の存在と使用は頻繁に登場して来る。また2,000年前、エルサレム近郊ベツレヘムでユダヤの「救世主」としてイエスが誕生した時、東方バビロンからやって来た三人のマギ(博士・賢者・天文学者とも言われる)が、イエスへの礼拝として黄金と没薬、そして神聖への敬意として乳香を手渡したと伝承されている。 |

![]()

● 標高2,600m山岳民族村/静かに佇む年配女性 イエメン山岳民族の住む高原の村ハジャラで出会った年配女性、 イエメン山岳民族の住む高原の村ハジャラで出会った年配女性、その厳しい眼差しは、直接的に彼女の人生を代弁しているかのよ うだ(左写真)。 岩盤に造られた狭い通路を歩く時、すれ違い様に女性は私の理 解できない「呪文」のような不思議な響きの言葉をささやいた。 標高2,600m、人口400人、山岳民族の小村は、夏でも気温 は上がらずその分冬は想像以上の厳しい自然環境となるはず。 この年配の女性も、気が遠くなるくらい連続的にヘアピンカーブを繰 り返す道を通り、標高3,000mの峠と2,000m以上の山を幾つ も越え、1,000mの断崖と渓谷を何回も上がり降りしなければ訪 ねることもできない国の首都サナアさえも、おそらく一生涯行くことも ないのかも知れない。 原油産出がほんの僅かしかないイエメンは、「中東で最も貧しい 国」と言われ、その中でもさらに置いてきぼりにされた東部のイエメ ン砂漠と同じく、高い山々で隔離された西部の山岳地帯の人々 が生まれ生きていく環境も相当厳しいと言える。 山岳民族村ハジャラの年配の女性/海抜2,600m/1998年・夏 イエメン山岳建築の宝庫/山岳民族の住む標高2,600mのハジャラ村 ● チャドルを被る女性達 この国、イエメンの多くの女性達は、宗教的習慣から、ほぼ全身を「チャドル Chador/Chadar」と呼ばれる独特なベールで覆っている。チャドルは住む人の地方により、色鮮やかなプリント柄模様(左下写真)であったり、黒色一色(右下写真)であったり、色彩もデザインも一定ではない。 首都の進歩的な学生や老人のスカーフを付けた簡易的な姿、山岳民族の人達の一部を除き、殆ど全てのイエメンの女性達は外では顔さえも出すことは滅多にない。極端なチャドルでは、細かい網目の窓を通して外を見る完璧な密閉タイプさえもある。 チャドルの女性達の年齢は、めったに聞くことはないが、言葉の発声、そして、履いている靴のタイプやかろうじて露出している足先の艶で、「若さ」か「黄昏」かの年齢を想像できなくはないが、慣れないとそれも難しい。ちなみに、右下写真の黒一色のチャドル姿の女性グループは、10代後半を含む比較的若い年齢の女性達であった。  黒一色のチャドルの女性達/サナア旧市街 鮮やかなチャドルを羽織る女性達/サナア旧市街 イエメン/1998年・夏 イエメン/1998年・夏 ※ポプラ社発行書籍 世界の宗教シリーズ・「イスラム教」掲載写真に採用される/2005年03月 |

サナア旧市街/男達で賑わうスーク(露天市場)/首都/1998年・夏 世界遺産/「生きた博物館」と呼ばれるイエメンの首都サナア旧市街 ※ポプラ社発行書籍 世界の宗教シリーズ・「イスラム教」掲載写真に採用される/2005年03月 |

|

● スークは活気に溢れている イエメン首都サナアの昼下がりのスーク(露天市場 Suq 上写真)、男達は植物麻薬カートを噛み、砂糖を多めに入れた熱いチャイ(お茶)を飲み、簡単な油揚げ料理などをオーダーして室内で、或いは屋外で会話に熱を上げカートを噛み、時間を過ごす。男達は常に「外」の主役であり、スークでの買い物も男達の重要な仕事だ。上写真でも写っているのはほぼ全員が男達だけ、男達が露天ショップを出し、買い手も男達だけである。一方、女達は「内」で子供と老人の世話をして家庭を守る。 スークは毎日朝から終日大いに賑わい、ダミ声と喧騒と活気が渦巻き、至る所で商品の物色と容易に妥協の付かない値引き交渉があり、遠慮のない人々の「生」が真正面からぶつかり合う。この飾り気のない親しみの感覚、感動をストレートに与えてくれると言うか、正に生きている人々の熱気と雰囲気が、私はたいへん好きである。中東の歴史ある街の市場はどこでも極めてエネルギッシュで、旅人に胸打つリズムと忘れ難い旅情を与えてくれる。 ● スークの魅力 首都サナア旧市街のスーク(露天市場)では、見始めたら次から次へ、隣から隣へと固定の店と出店、あるいは商品を地面に広げた簡易的な売り場を覗きながら歩みを進める。結局、気が付くと広いスークの隅々まで歩いてしまう。時折市内で起こる爆弾テロや外国人誘拐に対する危険度情報を少しだけ気にかけつつも、非常に奥深く、魅力的な場所であるイエメンのスークの興味尽くせない魔力に酔ってしまうのだ。 この際、「自分の回りには自爆テロも誘拐も起こらんだろう」などと、勝手に想定した楽観の可能性を何故か優先してしまう不思議な力が、首都サナア旧市街のスークにはあるようだ。 何しろ、サナア旧市街のスーク(上写真/右下写真)は、中世以来、その形態が殆ど変化していないと言われているほどだ。悪い意味ではないが、能登半島・輪島など日本の観光地で良く見かける郷愁を誘うような「朝市」などに比べ、サナア旧市街のスークは人や物の数と規模も経過した歴史も、発揮するエネルギーレベルも爆発するような迫力感も、何もかも圧倒されるほど桁外れである。 ここはトルコ・イスタンブールの「グランドバザール」と同様に、世界遺産に相応しい中世から続く「世界最大級のマーケット」の一つである。追加して過激に言ってしまえば、少々危険であっても、首都サナア旧市街のスークの隅々まで歩かないで、一体イエメン人の生活の「何」を語れるか?である。 世界を知るということ、遠い国の人々や物事に直に接触して、眺めて、知って、理解するには、少々の危険を覚悟して、許される限り時間をかけて、その上で頭脳をフル回転させて、慎重にジワリジワリと冷静沈着に事を進めていくことが肝要であると、リスクある場所でも常に単独で旅して来た私の経験論からの「答」なのだが・・・  買物帰りの誠実な少年 男達が集い繁盛するスークのチャイ・カフェ 首都サナア旧市街/1998年・夏 首都サナア旧市街/1998年・夏 |

![]()

|

● 誠実なイエメンの子供達 この国イエメンの子供達は首都のみならず、農村や山岳民族の村々でも店番や買物、農作業、あらゆる場所で親の手伝いをしている。子供達は総じて「たいへん働き者」と言って良い。イスラム教が生活に深く根付いているのは確かだし、先進国に比較して、経済的に恵まれていないことも事実であるが、子供達は本当に良く働いているし、何しろ誠実である。 時折、雑貨屋、お世辞にもキレイとは言えない、しかも日本的には50年ほど前に時間が戻ったような雰囲気の、駄菓子とか、乾物とか生活用品など扱っている店で、例えば、合計¥95相当の飲み物などを購入して¥100相当を出したとする。当然お釣りは¥5相当であるが、店番の少年や少女への「チップ」として、受け取らずに黙って店を出たとする。そうすると、どの店の子供達も絶対に私を追いかけて来て、「ハロー、ミスター!」と言って、お釣りの¥5を差し出すのである。 小さな子供ながらラ一生懸命に働いい居るのであり、笑ってそのお釣りの¥5相当を子供のポケットへ入れてやると、初めて「チップ」の意味を理解して、嬉しそうに店へ駆け戻って行く。その正直過ぎる後ろ姿を何とも愛らしく感じたことを、私は日に何回も経験した。 |

●外務省・海外安全情報 外務省はイエメン全土に安全情報・「最高危険度4」を発令中、イエメン滞在邦人の同国からの全員撤退と渡航の延期を勧告中。 ※現在イエメンへの渡航はできない。 |

![]()

![]()